Por: Juan Moreno

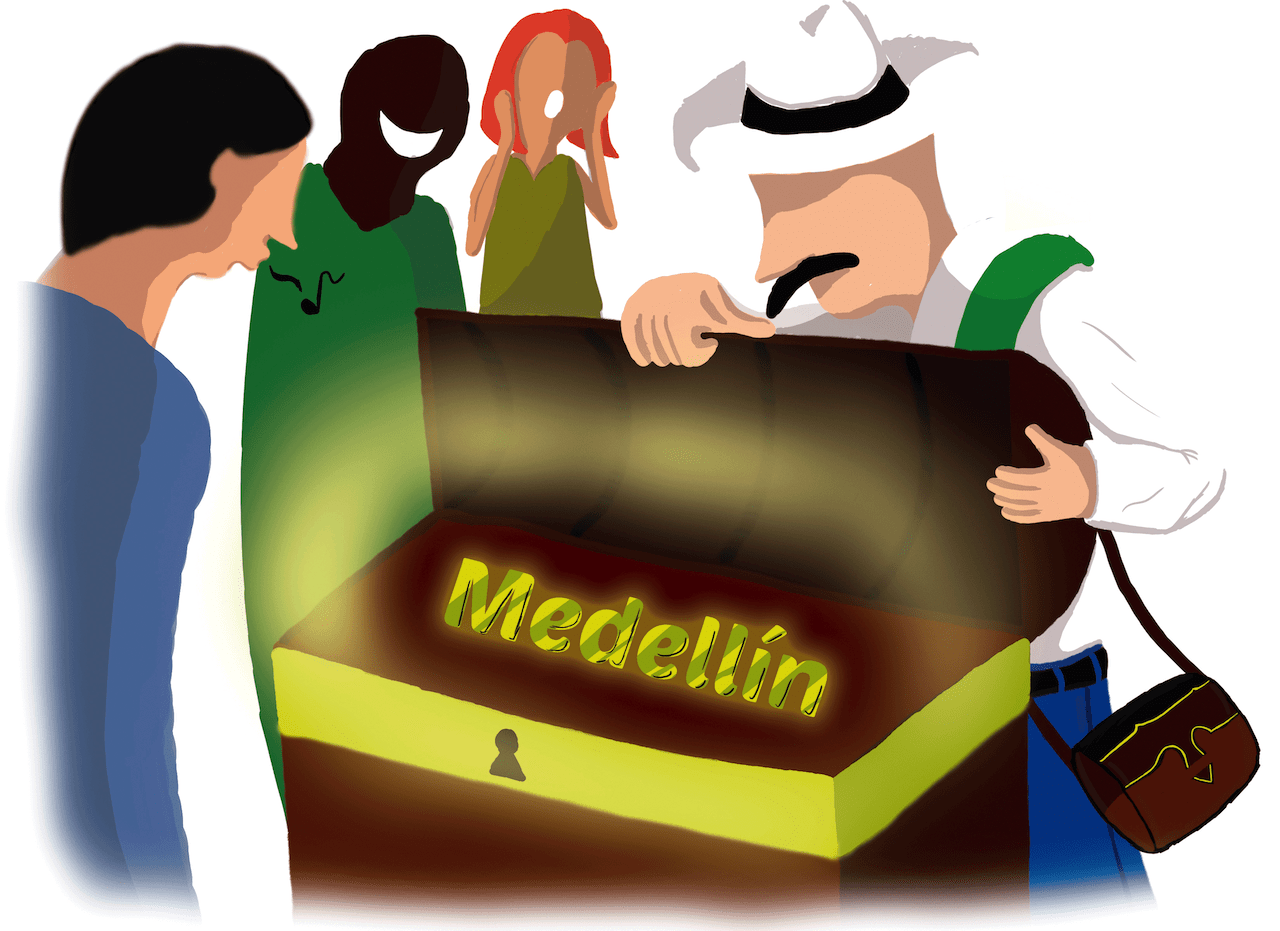

Hombre los paisas de Medellín no hemos dejado nuestro ancestro montañero, ese del que tanto renegamos y que suele avergonzarnos cuando nos creemos como de mejor familia. Dizque muy de avanzada, muy cosmopolitas y cualquier novedad nos devuelve el musgo, el poncho, el carriel y la ruana y quedamos como el gran Cosiaca cuando el alumbrado público llegó a Medellín, por allá a comienzos del siglo XX, diciendo esta frase tan evocadora como contundente: “!ahora sí luna, a alumbrar a los pueblos!”.

Y es que nos siguen descrestando a nivel de circo las obras que se ponen en funcionamiento en la ciudad y seguimos siendo un pueblo grande en nuestro comportamiento. La inauguración y apertura al público del Túnel de Oriente ha sido el último de esos episodios en los que la feligresía medellinense se vuelca en atropellada peregrinación hacia el nuevo lugar de culto para fotos, videos, y claro, para lo que mejor sabemos hacer por aquí, el verbo que nació para quedarse en estas breñas: “chicaniar”.

Por aquí siempre estamos a la espera de la nueva obra para poblarla, para llenarla desde el primer día como si la fueran a quitar de ahí, como si fuera un espectáculo itinerante de esos que solo duran unas semanas en cartelera, no caemos en cuenta de que van a estar ahí eternas, que nos van a sobrevivir (bueno, si no la dejan caer o podrir).

El famoso túnel, que une a Medellín con el otrora Valle de Sajonia en Rionegro, colapsó ambas bocas de la edificación. Hordas y hordas de familias en sus vehículos pasaban en procesión y fiesta por la nueva vía. Ahí no importó que el peaje fuera costoso o que hubiera una congestión insufrible, lo que menos importaba era el objetivo para el que fue diseñado y construido el sistema, para ahorrar tiempo. El primer fin de semana recogieron en peajes el 0,5% de lo que costó todo el proyecto, 80 mil vehículos aportaron su diezmo ante el nuevo templo de la fastuosidad antioqueña.

Los famosos 20 minutos que se ahorran en el viaje hacia y desde el aeropuerto José María Córdova se volvieron lo mismo que antes, 45 minutos y una hora mientras se llegaba a las entradas.

Pero soltemos pues el túnel, que no es sino la, literalmente, cola de una manifestación tan folclórica y típica nuestra. Y reivindiquemos la capacidad de asombro que todavía nos caracteriza en actos aún tan de pueblo como ir a ver salir y aterrizar aviones al otro aeropuerto, al Olaya Herrera. Un acto gratuito y libre que solo trae alegría y entusiasmo a la masa y lleva décadas ahí, en el costado sur de la pista y desde que había aeronaves de gran envergadura, que despeinaban a la concurrencia con la fuerza incontenible de sus turbinas en plena maniobra de despegue. Ni Disneylandia ofreció un show de tales proporciones.

El 5 de diciembre de 1976 un Boeing 747, conocido como Jumbo, aterrizó por primera vez en Medellín. Ese día la mitad de los habitantes de la ciudad quedó mirando para el cielo es

perando la llegada del aparato. El hecho se comentó durante días con sus noches y se elevó a la categoría de “héroe” al capitán Álvaro Jaramillo, por haber metido semejante nave a un campo de aviación casi en medio de la villa.

En los años 60 del siglo pasado el almacén Caravana inauguró la primera escalera eléctrica que se conoció en Medellín. Los padres y abuelos cuentan que la romería de gente para montar en el sistema no se había visto en la ciudad. No iban a ninguna parte, simplemente llegaban, subían, volvían a bajar y así hasta que satisfacían su curiosidad y se iban sin comprar nada. Al fin y al cabo, era gratis.

El paseo decembrino de 1995 fue ir a montar en metro, aprovechando que estaba sin cobro. Tampoco importó hacer fila y las largas esperas para ingresar al sistema e ir a ninguna parte en los trenes. Hacíamos el viaje hasta Niquía y de ahí a Itagüí, nos bajábamos en todas las estaciones y, por única vez, viajamos apretados y felices en los vagones.

Hoy en día el Metro, el Metrocable y hasta el Metroplús son destinos turísticos. No son los lugares a los que nos llevan, no, son los medios, el destino. Visitante que arriba a Medellín tiene que montar en Metro, como si no hubiera ninguno más en el mundo. Y para eso tenemos una respuesta “sí, hay muchos en el mundo, pero este es más limpio papá”. Nunca supimos quién lo decretó, pero tampoco tenemos quién nos desmienta. El Metrocable a veces tiene lugareños que verdaderamente lo necesita, pero gran parte del tiempo las cabinas están llenas de gente que no vive en la zona, sino que van “a montar en Metrocable”, como si fuera una atracción del Parque Norte.

Ese sentido de pueblo que nos acompaña aún, así queramos negarlo, despierta ternura y evocación de aquella Medellín en la que todo era nuevo, en la que las novedades del mundo ponían a hablar a la parroquia, desde la llegada del primer automóvil, hace 120 años, hasta la puesta en marcha del túnel más largo de Latinoamérica.

Gente, vuelvan al centro por estos días, para que vean parques renovados, jardines verdes y una avenida que quedó muy bonita. Con gente de aquí y uno que otro mono por ahí abriendo la boca, pero es nuestro centro y a lo mejor no hay ninguno así en otra parte, tan caótico, pero tan nuevecito. Con esa promesa de venta descrestamos.